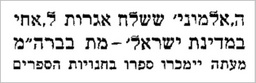

В 1957 году, в иерусалимском издательстве «Кирьят Сефер», ограниченным тиражом вышло очень необычное издание. Каждый из пяти сотен напечатанных экземпляров книги, озаглавленной «Безымянный советский еврей: Моим братьям в Государстве Израиль. Письма без цензуры» (Йехуди совьети альмони: Эль эхай би-Мдинат Исраэль. Михтавим бли цензура), не только был пронумерован, но также на титульном листе красовалась крупными буквами печать: «Эта книга предназначена исключительно для вас! Никоим образом нельзя передавать ее из рук в руки». Это был сборник заметок, написанных на прекраснейшем иврите и предназначенных «евреям Израиля от их советского брата».

Часть заметок, под тем же заголовком «Моим братьям в Государстве Израиль» за подписью «Безымянный советский еврей» публиковалась в органе израильских профсоюзов, газете «Давар», начиная с 26 марта 1956 года. Летом 1956 года часть заметок транслировалась на иврите раз в две недели на волнах радиостанции «Голос Сиона для диаспоры» (Коль Цион ла-Гола). О самой книге широкой публике стало известно лишь в 1964 году, одновременно с сообщением о том, что ее «безымянный автор» скончался в СССР и отныне издание поступает в свободную продажу.

По страшному стечению обстоятельств, незадолго до публикации книги, ее автор, семидесятилетний Борис (Барух-Мордехай) Натанович Вайсман, житель советского Киева, был арестован КГБ и осужден за сионистскую деятельность: при обыске у него были найдены израильские газеты и часть рукописей заметок. Кроме того, Вайсман был обвинен в контактах с израильтянами, а точнее, с представителем «Натива» Моше Кехатом, который в августе 1955 года, вместе с двумя другими представителями «Натива» Нехемией Леваноном и Моше Селой (Мареком) был выслан из СССР. Несмотря на столь «серьезный послужной список», чекисты не связали задержанного Вайсмана с публикациями в израильской прессе и поэтому автор первого советского еврейского «тамиздата» так и остался безымянным. Его имя впервые прозвучало открыто лишь в середине 1960-х годов – его опубликовал в журнале «Ха-поэль ха-цаир» известный израильский историк и библиограф Гецель Крессель.

Мало кто знает, но вокруг истории заметок Вайсмана развернулась целая детективная история. И вообще, велик был шанс, что публикации книги 1957 года могло бы и не быть вовсе…

На еврейские осенние праздники 1955 года Киев посетила делегация посольства Израиля во главе с самим послом, генералом Йосефом Авидаром и его супругой, известной детской писательницей Йемимой Авидар-Черновиц. Время для израильтян было тяжелым: прошел только месяц после высылки трех представителей «Натива». Однако контакты с евреями должны были продолжаться. Во время одной из молитв в синагоге, Авидару и был передан небольшой конверт, который содержал около сотни листов, исписанных красивым подчерком на иврите. Каждая заметка не только имела дату написания (по еврейскому календарю), но и была подписана «Бен-Натан» или «Нетанияху» (Сын Натана, Натанович). При этом автор потрудился специально указать: не пытайтесь искать меня – это не мое имя. Однако, израильтянам достаточно быстро стало понятно, что автором заметок является Барух Вайсман, который даже сумел несколько раз поговорить с Авидаром.

Авидар передал заметки посланникам «Натива», а те, в свою очередь, переслали их в штаб-квартиру организации в Тель-Авиве. Глава «Натива» Шауль Авигур был сильно возбужден (знавшие Авигура люди подчеркивали, что подобное состояние было для него крайне редким, можно даже сказать, исключительным) – не каждый день тебе в руки попадает обширный корпус заметок на иврите еврея из-за железного занавеса, публицистического, а не художественного характера. Более того, заметки описывали быт советского сиониста, что придавало им еще большую ценность. Поэтому, как следует из дневниковой записи тогдашнего премьер-министра (спустя несколько недель он покинет эту должность) и, по совместительству, зятя Авигура, Моше Шарета, после совещания «в узком кругу», глава «Натива» принял решение часть этих писем опубликовать. Однако, чтобы не подвергать автора опасности, в текст внесли множество изменений и «уточнений», т. е. в противоречие подзаголовку будущей книги «Письма без цензуры», подвергли заметки цензуре. Таким образом в «Нативе» наивно надеялись, что сумеют скрыть информацию об авторе.

Редактировать заметки и книгу поручили доктору Биньямину Элиаву, в прошлом – журналисту, публицисту, сионисту-ревизионисту и редактору трудов Жаботинского, позже начавшему сближение с левым (трудовым) сионистским движением. В конце 1955 года Элиав заканчивал службу в качестве атташе по культуре в представительствах Израиля в странах Южной Америки, и Авигур пригласил его возглавить операцию «Бар» – разъяснительный проект на Западе о положении советских евреев. Первым заданием Элиава и была подготовка заметок Вайсмана к публикации.

Одновременно с публикацией в «Даваре» (где раньше Элиав работал журналистом), в рамках «Бар», ставшего к тому времени не только названием проекта, а отдельным отделом в «Нативе», готовился перевод заметок Вайсмана и на английский, французский и испанский. Каждая заметка перед публикацией рассылалась ограниченному числу проверенных читателей, включая президента И. Бен-Цви, премьер-министра Д. Бен-Гуриона и министра иностранных дел Г. Меир. Однако произошло непредвиденное. После серии публикаций в Давар, Элиаву и Авигуру стали поступать обращения от читателей, которые достаточно легко узнавали в описаниях знакомые с детства места. Более того, когда исправленную рукопись издания показали одному известному израильскому деятелю, его первым вопросом после прочтения было: «Это же Киев, не так ли?» Все это, конечно, могло подвергнуть автора заметок опасности. Поэтому, скрепя сердце, было принято решение проект перевода отменить (хотя в Великобритании и в США уже были найдены издательства, готовые книгу опубликовать), а сборник заметок на иврите выпустить с купюрами и ограниченным тиражом, предназначенным исключительно для проверенных людей.

Сообщение об аресте Вайсмана в феврале 1957 года пришло, когда процесс подготовки издания заметок подходил к концу. После долгих раздумий было принято решение работу не останавливать, но каждый экземпляр не только пронумеровать, но и снабдить предупреждающей печатью, одновременно сузив круг посвященных лиц. Само же имя Вайсмана было известно лишь некоторым сотрудникам «Натива» и связанным с ним исследователям.

Заметки Баруха Вайсмана, вместе с рукописями произведений других восточноевропейских евреев, писавших на иврите за железным занавесом, попавшие с середины 1950-х годов в «Натив» послужили основой культурного проекта «Йеда» (Знание), который начиная с 1957 года действовал в сотрудничестве с Еврейским университетом и «Израильским историческим сообществом» в рамках «Центра по изучению еврейских диаспор» не только для того, чтобы создать академическую базу для изучения истории евреев Восточной Европы, но и для сохранения уничтожаемого коммунистическими режимами еврейского наследия. По словам Шауля Авигура: «нельзя бороться за физическое освобождение, без борьбы за освобождение духовное». Или, говоря современным языком – борьба за сохранение национального самосознания «евреев молчания» была неотъемлемой частью борьбы за их права. Полный же сборник заметок Вайсмана увидел свет в 1973 году, когда в одном из старейших израильских издательств «Масада» появилась книга «Дневник подполья на иврите из Советского Союза: послания моим братьям в Государстве Израиль», автором которой был указан уже не безымянный Барух Вайсман.

Д-р Нати Канторович

В продолжение статьи, опубликованной проектом «Еврейские герои».